當天氣進入到秋冬轉換之際,氣溫一下熱一下冷,最常聽到一聲💥”碰”💥,磁磚因為熱脹冷縮不是翹起就是爆開,也就是俗稱的”彭共”。

昂睦在這邊提醒大家若發現磁磚有裂縫時,可先敲敲看磁磚表面,若只有一兩塊隆起破裂,進行修復即可,千萬不要這片地板或是牆壁爆光光才後悔莫及🤦♀️🤦

一般來說家中地磚隆有四大原因:

1、地磚縫隙尺寸處理不當,磚與磚之間的縫隙太小,就容易引發磁磚層的拱起現象。

2、裝潢的時候,師傅鋪貼磁磚若整平方式偷工減料,也會造成磁磚翹起現象。

3、另外就是在貼地板磁磚時,最初鋪設的水泥地面的品質較差,磁磚的水泥與原來的地面結合度不佳,地磚隆起的問題也是很常見。

4、當氣溫變化劇烈變化時,最容易導致磁磚爆裂,無論任何品牌或是材質的磁磚都會受到熱脹冷縮影響,遇到太大的溫差變化,爆裂的情況時有耳聞。

昂睦提醒各位,若磁磚爆裂面積沒有很大的話,要趕緊找施工團隊敲破切開,否則底下的空氣產生推擠效應,一些不夠牢固的磁磚就會一直被擠壓出來,到時磁磚就像跳舞一樣🤸♀🤸,一塊塊隆起,到時修補會非常不容易喔。

要怎麼處理磁磚彭共?

昂睦處理的方式通常有兩種,一種是打掉重鋪,另一種則是局部修復,說明如下:

(一)地板磁磚打掉重鋪

當家裡遇到大面積的磁磚爆裂、隆起,也就是整個地面結構已經被破壞,如果單單只要局部修復,全部重新鋪設雖然會比較花時間、費用高一些

但是打掉重鋪,才能確保每一個地方都可以獲得較好的施工水準,這是一個比較安全的作法。

如果選擇全部打掉重做,這麼浩大的工程建議昂睦多年來的經驗豐富,可視家庭需求與我們討論是要改用木紋地板或是一樣鋪設磁磚。

(二)局部修復磁磚

若發現家中磁磚只有輕微裂縫時,可先觀察地板表面,如果只有三到四塊隆起破裂,那麼趕緊進行局部修復即可,否則等到整片澎共,再請地板修繕來處理,那絕對非常劃不來。

昂睦所提供的磁磚修補技術有五大特點👍:

尤其灌注修補工法與傳統泥作工法最大不同在於灌注修補工法不需要敲除磁磚,另外除了方便針頭注射,必須切開磁磚的切割聲外,幾乎沒有噪音跟灰塵

通常只要一兩天時間就能完工,民眾不必搬家拆裝潢,施作費用也最經濟實惠

而且灌注工法最大特點就是不會有水泥,所以施工的時候,不會讓家裡灰塵滿天飛舞,不需要二次清潔

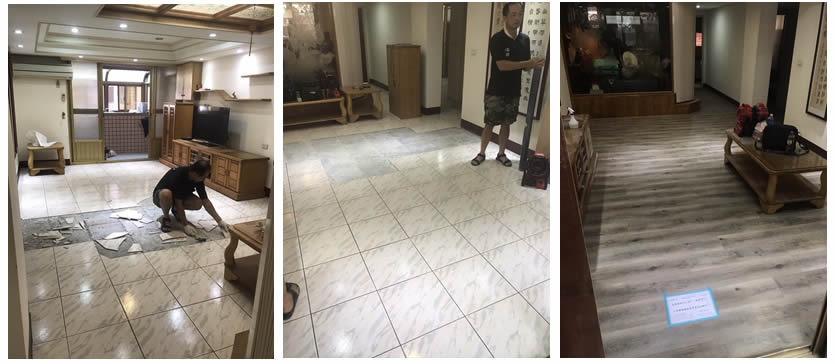

我們的施作案例

局部施工

地板重鋪

臺灣氣候溫差大,有時也有地震,磁磚膨脹爆裂問題時有耳聞,所以平時要觀察磁磚是否有隆起或輕微裂縫的現象,建議就要及早處理與補強

當您有遇到這樣的問題,歡迎加入我們的LINE或是臉書,拍照給昂睦專業施工團隊,讓我們搞定您家中磁磚爆裂的問題喔💪

連絡電話:03-667-0518

公司地址:300新竹市東區東大路二段8號

| FJ1548RGRFG165VRGR |

地磚使用的時間久了,經常會出現各種問題,那麼地磚爆裂拱起的原因是什麼呢? 新竹地磚凸起修補推薦

一、地磚爆裂拱起的原因是什麼呢

1、自爆,地磚鋪設的時間久了也會出現自曝,因為室內溫度變化導致瓷磚受到牆體的壓力,時間久了就會自爆。 桃園牆壁磁磚裂開修補推薦

2、熱脹冷縮,這種情況經常發生在夏季,不同材料的伸縮係數不一樣,牆體的主要材料為鋼筋混凝土,與它比起來瓷磚的伸縮性數要小很多,那麼當溫度變化時,瓷磚幾乎沒有變化,即溫度下降時牆體就會收縮,而瓷磚收縮的很慢,這就會使瓷磚被牆體擠爆。

3、粘合劑品質差,一般鋪貼瓷磚都會拿水泥砂漿為粘貼劑,將水泥與砂漿依照1比1的比例配比,假如配比不恰當,則無法達到需要的粘度,新竹貼地板磁磚修繕推薦此外砂子的含土量太高或品質不達標,也會導致粘貼不牢固,從而出現瓷磚空鼓、脫落的情況。

二、瓷磚鋪貼的注意點是什麼呢 苗栗瓷磚施工高低不平修復

1、選購瓷磚時要確保外層包裝上面的各種標識齊全,像是型號、顏色、尺寸等等。

2、同一平面施工的瓷磚型號與尺寸必須統一,否則就會影響到整體的美觀。 苗栗浴室整修瓷磚翻修推薦

3、鋪貼瓷磚以前需確保牆面平整穩固,因此需對牆面做處理,像是找平、噴水、除雜等等。 桃園地磚凸起爆裂收費

4、鋪貼的時候必須做好各個步驟的檢查與複查,假如是大面積的施工領域,需將它分成幾個小湯圓來檢驗,正常是每50平米當做一個檢查單位。

新竹壁磚施工收費小編總結:以上就是地磚爆裂拱起的原因,從上述文章我們可以看出,導致它爆裂拱起的原因主要有三個具體是哪一種?

只要依據自家的實際情況來判斷。我們在處理這種問題時,需依據它的緣由來選擇恰當的方法,這樣才能夠在達到修理目的的同時避免很多麻煩,希望能夠幫到大家。 桃園地磚凸起工程

得意時儒家,失意時道家,絕望時佛家 人生其實就是由喜劇和悲劇組合而成。何為喜劇?何為悲劇?沒有標準答案。同一件事情,對那些慣用頭腦思想的人來說是喜劇;而對那些慣用感覺的人來說則是悲劇。這也說明,面對同一件事情,為什么有人笑,為什么有人哭。凡能理性、客觀看待世界,他的心中就有精神家園;凡憑感覺、激情、主觀看待世界,他的心中就只有一片荒蕪。所以,英國小說家梅瑞狄斯說:“喜劇是充滿思想的歡笑”;美國女詩人維爾庫科斯也說:“笑,世界跟你一起笑;哭,你只好一個去哭。” 看來,人類還是要有一個精神家園。大家都讀過柳宗元的詩:“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”.如果心中沒有一個精神家園,在那種環境下,他能“獨釣”得住嗎?按現在的價值觀他不投江才怪呢。所以,有人說,中國的文人很幸福,往往得意的時候是個儒家,失意的時候是個道家,到了絕望的時候就是個佛家。也就是說儒家是治國的,道家是治身的,佛家是治心的。 按南懷瑾先生的比喻,儒家像是開了個糧店,五四運動砸爛了孔家店,所以中國挨餓,就是精神饑餓啊。現在不光在中國把孔家店又開了起來,而且還開到國外。道家是藥店,人生有毛病,社會有毛病,一定要吃點藥。人的心靈和精神有點問題,道家可以幫你解決。佛家是開大型購物廣場,有錢沒錢都可以進去逛逛。哲學上有個觀點,就是社會是永遠未完成的社會,人是永遠未完成的存在。社會、人生都是未完善的,因此需要藥去治。所以,中國有這樣一句古話,得意信儒,失意崇道。林語堂先生也說過:道家及儒家是中國人靈魂的兩面。 當然,要集儒道佛于一身,需要一種良好的人文素養。如果沒有良好的人文素養,沒有一個安身立命的精神家園,你面前即使有糧店、藥店、購物店,你也會迷茫,無法自我超脫,說不定會跳樓自殺。在人文素質教育中,中國一直存有一些誤區。 過去我們動不動就講政治,上綱上線,這是迷信,那是毒草。后來講道德講文明,無論講哪種道德、哪種文明,你身邊都會留下陰影,只有開啟你心中的文明之燈,才會照亮你人生的方向。現在又流行心理咨詢,因為大學生、高級知識分子有心理問題的人不斷增多,精神失常、跳樓自殺的不斷增多。有些話其實都是專家的語言,是些抽象的教育。 什么叫專家,專家最大的特征就是“片面”,當然,是一種深刻的片面。試想蘇東坡發配黃州、嶺南、海南,如果自己想不通,專家能治好他的“病”嗎?還有,當一個人在得意或失意時心中要有一個緩沖地帶。得意時,不要“春風得意馬蹄疾,一夜看遍長安花”.當了官還想發財,有了錢就想包二奶。不要認為中國人不信基督教就沒有上帝的存在,“頭上三尺有神靈”. 得意千萬不要忘形。失意時,也要想得開,想不通發發牢騷,但后退一步也會有天地寬的感覺。大學畢業雖然沒有考上公務員,但我也找了份不錯的工作,比上不足,比下有余。據說西方人碰上這樣的事就沒有這個調換心眼,他或者認死理走向精神崩潰,自殺了事;或者他會干一件轟動的事來引起社會的注意。比如,上世紀六十年代,美國總統肯尼迪被暗殺,其實原因很簡單,就是那個兇手辛克利要追求一個電影明星,人家根本不理睬他,說你這個毛娃娃,有什么資格追求我呢?要是中國的小伙子,也許會說,你有什么了不起呢,追你是看得起你,要知道你這德行叫我追我還不追呢,這事也許就過去了。但美國這個小伙子卻認了死理,追你沒資格嗎?一個星期后,我就干一件驚天動地的大事給你看看。結果一槍把肯尼迪給打倒了,全世界都知道。 在薛城臨山公園南側的墻上,曾有一幅宣傳畫,大體是教育人們要懂得知足常樂。其實,作為年輕人要學會進取,敢于擔當。中國人常把人生作為一個結局,大學畢業、博士畢業,就達到目的了,從此不再讀書學習;做生意,掙了幾百萬、幾千萬,夠花就行了;當官當到了一定年齡,一看沒有什么前途了,就想歪門道,貪污、養情婦,立馬像換了一個人。其實,人生就是一個一個過程,不同的過程有不同的目標。 人到中年慢慢有一些道家思想也是正常的,人家提拔重用年輕干部,你年齡到杠了,想不開有什么用呢?人家有錢買車、買房,你看不慣,怨天尤人也無濟于事。到了老年,儒、道、佛集于一身,也是人文精神的自發傾向。不要認為沒讀過《論語》、《道德經》,沒讀過佛家經典。實際上,在我們身上都有儒道佛傳統文化的基因。 中國文人常畫松、竹、梅,謂之“歲寒三友”,蘭、梅、竹、菊,謂之“四君子”,表現的主題就是從入世到出世。松樹的品格是“大雪壓青松,青松挺且直”,大雪壓來之時,高壓線的鐵塔都被壓塌,而青松仍能挺住。竹是什么呢?竹本固,不見異思遷;竹性直,不趨炎附勢;竹心空,不剛愎狹隘;竹節貞,不改志向,所以,竹是君子的化身。而到了菊花,便是一種“西風昨夜過園林,吹落黃花滿地金”(王安石),“吾家頗有東籬菊,歸去秋風耐歲寒”(鄭板橋)的境界了。 失意時苦練內功,得意時努力綻放 失意時三句話安慰自我 終于被你啃到絕望分頁:123

遲子建:魚骨 他們說這條江在幾十年前是用麻繩捕魚的。他們說這話的時候,眼睛里閃爍著陶醉的光輝。 漠那小鎮的人們一到冬天就談論起關于這條江的故事。風雪像銷甲一樣包圍了鎮子的時候,無論從哪一個角度去望大地,都給人一種白茫茫的感覺。而逼人的寒冷也像瘟疫一樣彌漫了整個小鎮。 也記不得是哪一天了,總之是有那么一天,漠那小鎮最敏感的女人旗旗大嬸忽然向全鎮的人宣告了一條重要的消息: 鎮長成山家門前晃著一堆魚骨。其中有一根魚脊骨像大拇指那般粗。它們是鮮魚的魚骨,魚骨上纏著帶著紅色腥味的血絲。 于是,鎮子上男女老少就像去趕著看一場露天電影似的,紛紛走出自家的門院帶著驚喜和疑惑去看那一堆魚骨。 那真的是一堆魚骨,旗旗大嬸沒有說錯。它們很生動地躺在一片白雪地上,極北的太陽很冷清地照出它們象牙般的膚色。 “嗬呀,這么漂亮的魚骨,一定是條二三十斤的大魚!”旗旗大嬸在人群中感慨著,然后把目光投在我的身上說,“外鄉人,你沒有見過這樣的魚骨吧?” “這么粗的我見過,但這么漂亮的沒見過。” “就是,你們看,這魚骨是沒有下過鍋的。”旗旗大嬸像一頭母熊似的笨拙地擠出人群,蹲在那一堆魚骨旁,把那塊最粗的揀在手中,嗬呀呀地大叫著,好像是意外拾到一塊狗頭金似的,潮紅的雙頰不由得微微抖動起來: “是用刀剔下來的,這條小細紋就是刀痕。這么的嫩,我的天哪,多少年沒有見過這么好的魚骨了!我說,我們這條江開了懷了!” “是啊,這條江開了懷了!”有人跟著說。 漠那小鎮的人們把這條江看得跟女人一樣親切。這條江在幾十年前,可以很隨意地用麻繩系起一張網,撒在江中,然后魚就像爬滿了籬笆的葫蘆似的鉆了一網。起網時魚尾翻卷,鱗光閃爍,那真是讓人百思不厭的美好時光。 可是幾十年后,這條江就像女人過了青春期,再也生不出來孩子來了。江水不似往昔那般喧囂,它平靜而沉穩,就像個行將入土的人。而漠那小鎮的人們,一到漫漫長冬的時刻,就熱切地思戀起她的過去。 人們議論了一番,興致就蓬勃起來了。大家紛紛回家,準備著捕魚的工具。旗旗大嬸很慷慨地把那塊最精彩的魚骨送給我了。那么鮮嫩,那么涼爽,那么美麗的一塊魚骨。 傍晚,天氣驟然冷起來。白蒙蒙的江面上彌漫著無邊的寒氣。旗旗大嬸鑿好了第一口冰眼,將一張插三的大網甩進江底。 平素寂靜的江面霎時活躍起來了。遠遠近近的都是人影。近處的人影像被風搖擺的黑橡樹,而遠處的人影則模模糊糊的像夜空中的云彩。 旗旗大嬸的鬢角出了許多汗,蒙蒙的濕氣很快把她露在圍巾外的頭發裹上一層白霜。她還沒吃晚飯,她已經打算讓旗旗回鎮子給她取點吃的。 旗旗是個十歲的女孩,是旗旗大嬸在三十五歲還不能生孩子時抱養的。她聰穎而又美麗,一雙烏溜溜的眼睛總是像星星一樣閃個不休。旗旗大嬸常常說旗旗的眼睛晃得她直頭暈。 旗旗在生火盆。她已經把小碎柈子架在里面,再往縫隙間塞樺樹皮。她穿著一件棗紅色的棉襖,圓鼓隆咚的,更顯出她的可愛來。 旗旗大嬸走上前劃著了火柴,火盆像觸了電似的猛地抖動了一下,接著,紅紅的火苗就躥了起來。旗旗伸出手去烤火,整個臉被映得通紅。 “媽媽,你看開花襖爺爺。” 旗旗指著十幾米外的人影說。 “外鄉人,你看看,人一來了精神,病也就沒了,那老開花襖病了兩三年,不也出來了嗎?” 我一到漠那小鎮就聽說過“開花襖”這個人物。如今旗旗大嬸又提起他來,倒有一種非見他不可的欲望了。 “你別去看他,他這人一輩子見著兩種東西眼睛要放綠光:一種是魚,一種是女人!” 旗旗大嬸剛一說完,旗旗就嘻嘻地笑了。我問旗旗為什么笑,旗旗趴在我的肩頭說: “開花襖爺爺愛睡女人,一輩子睡了好幾大炕。” “旗旗,你在跟人家說什么?” “我在向她要那塊魚骨呢。”旗旗沖我乖巧地睞了睞眼睛。 “你馬上就要有一塊更漂亮的魚骨了,你怎么還要?” “那塊魚骨好像是透明的。”旗旗又說。 “你馬上也會有一塊更透明的!”旗旗大嬸從手腕上解下鑰匙,把它掛到旗旗的脖子上,“去回鎮子拿點吃的來。”旗旗大嬸在旗旗的耳朵邊吩咐了一會,旗旗點點頭,就走了。 天色越來越昏暗,寒冷越發像刀子一樣地逼人了。江面上到處是青凜凜的冰堆,冰眼上用于控網的木桿子黑黝黝地探入江中,只露出一米左右的端頭。 旗旗大嬸握著冰釬,開始鑿第二口冰眼了。她邊干邊跟我說她多少年沒這么痛快地干過活了,不然怎么會養下這一身的肥肉?她那口氣和動作,好像一定要在這次捕魚中刮掉幾斤肉,變得苗條一點不可。可我卻覺得,旗旗大嬸胖起來才更有風度。我把這種想法告訴她,她彎著腰驚天動地大笑了一通,那笑聲仿佛要把松枝上的雪團都震下來: “老天爺,我還有風度?我這輩子連個孩子都生不出來——夠風度的了!” 我知道,旗旗大嬸年輕時因為生不出孩子,她男人就像甩一條老狗似的把她扔了。所以,旗旗大嬸這十幾年一直是獨居。 “那么你男人現在到哪去了?” “十幾年了,連個消息也沒有。不想他是說瞎話,想他又讓人氣得慌。聽人說,女人生不出孩子來,多半怪男人!那時我氣得真想跟老開花襖睡幾宿,看看能不能懷上!” “那你怎么沒那樣做呢?” “開花襖年紀太大,不是養孩子的年齡了。別的男人呢,有媳婦的有媳婦,沒媳婦的都盯著花姑娘看,我也不能做損人的事。” 旗旗大嬸說的時候毫無怨恨之情。我想那是痛苦埋得太深,就把它看得平淡了。 旗旗送來了晚飯。旗旗大嬸分一半給我,然后就顧自坐在冰堆上,圍著火盆吃起來。 這一宿我們都要守在江面上。一般的漁汛期,要接連幾天不合眼。每隔半小時就要起一次網,那種緊張感和幸福感,就像打了一場漂亮的伏擊戰。 一個小時過去后,旗旗大嬸打算起第一片網了。起網前,她先讓旗旗遠遠地走開。因為旗旗的外號叫“貓咪”。鎮里的人都忌諱捕魚時帶上這樣的孩子。 “旗旗,你先到江岸上玩一會兒。” “江岸上有什么好玩的?我要看起網。” “你到那里拿兩根樹枝來。” “拿樹枝做什么呢?” “起網用。” “起網要用樹枝呀?”旗旗驚叫了一聲,就歡呼著去拿樹枝了。旗旗長這么大,還是第一次趕上捕魚。 旗旗大嬸沖我笑笑,把棉巴掌脫掉,抽出冰眼中的木桿,然后解下網頭。借著火盆的猩紅的火苗,我見旗旗大嬸的臉紫紅得像雞冠花。 “這網頭很輕,好像是……”旗旗大嬸顧自說著,蹲在冰眼前熟練地拽起網來。 銀白的魚網從黑沉沉的江水中被提出來了。一出水面,它們就變成了一塊大花布。網上有的地方恰恰被火光照著,就成了一片霞光;有的地方隱在夜色中,就變成了灰藍。旗旗大嬸沉默著,我沉默著,寒風也冷峭地沉默著,只有火盆熱烈地響著,那些貪婪的火舌活躍地舔著夜色。 整片網起出來了,沒有一條魚。旗旗大嬸一屁股坐在冰上,陰郁地抽起煙來。旗旗大嬸抽煙抽得很兇。 “你騙我!”旗旗看到網已經起出來了,就把兩根樹枝扔在江上,哭著跑了。 “旗旗,回來!”我起身去攆。 “別管她,讓她跑吧。這只小貓咪,在這會把魚嚇跑的。” 旗旗大嬸掐滅了煙,又把網抖摟著下到江里。我擔心著旗旗,便起身去尋。 開花襖佝僂著背,正被旗旗驅使著起網。旗旗見了我,竟理都不理,那神情,分明是說我和旗旗大嬸合伙騙了她。 “旗旗,要逮不著大的,你可有個啥看頭?”開花襖說她。 “逮條小魚也行,這不著也行!”旗旗帶著哭腔執拗地說。 結果,這一網比旗旗大嬸要幸運一些,有一條筷子般長的狗魚撞上了網。漠那小鎮的人戲稱狗魚是穿花裙子的,因為它的身上全是斑斕的花紋。 “我有了一條穿花裙子的魚了!”旗旗提著魚,在江面上跑著,呼喊著。 開花襖今年八十歲了,年輕時一直是淘金漢。解放后,他在合作社里喂牲口,閑時出去打魚,是遠近聞名的捕魚能手。人們說他的金子多得可以再建一個漠那小鎮。從六十歲開始,一聽說沒兒沒女的老太婆沒人要了,他就把她背回家。這樣,一共背了七個老太婆,他為她們送了終,然后把她們埋葬在一片墳地上,豎起木碑。我倒覺得開花襖有些俠義之舉。 開花襖見了我,就問城里的女人都像我這樣單薄么。我搖搖頭,他就笑著說: “漠那小鎮的女人才叫女人。” “你是說她們胖,是吧?” “不光是胖。”開花襖詭秘地笑了。夜色中他的笑聲顯得很凄厲,有點像貓頭鷹叫。 “聽說你的金子足足可以再建個漠那小鎮。” “那是鬼話,我有什么金子。” “可你給七個老太婆送了終。” “只要我有口氣,沒人要的老太婆我仍要去背。” “你背她們有什么用呢?” “女人不能孤零零地一個人死。”開花襖坐在江上,捅了捅火盆。火盆騰起一束璀璨的火星,煙花似的閃耀。 “是女人把我帶到這世上的,不能虧待了她們。” 旗旗展覽夠了那條狗魚,興高采烈地回來了。開花襖跟我們說,這條江現在沒開懷,旗旗大嬸的判斷錯了。 “旗旗大嬸是最精明的人,怎么會說錯呢?” “我熟悉這條江就像熟悉女人一樣,這不是漁汛。” “可那堆魚骨怎么說呢?” “那魚骨是鮮的不錯,可那不是這條江的。” “你怎么知道?” “我說了,熟悉這條江我就跟熟悉女人一樣。”開花襖說。 “那你為什么還要守在這里?” “因為這是我最后一次守江了。” 開花襖說得夠莊嚴的。我不知道他這一輩子守過多少次江了,但我想他每次的守江歷史一定是輝煌的。 我走上江岸,把皮襖裹緊,站在黑沉沉的柳毛叢中。此時的漠那小鎮,在風雪中靜靜地沉睡了。鎮子中聽不見狗吠,所有的房屋都融在蒙蒙的夜色中,成為自然的一部分。而這條冰封的大江,卻漁火點點,人影綽綽,全然一幅原始村落的平和的生活圖畫。 旗旗大嬸起了三片網,都空,她忽然懷疑起那一堆魚骨來。旗旗終究還是孩子,現在早就跟旗旗大嬸說個不休了。旗旗大嬸讓她回家睡覺,她說什么也不肯。她說她長這么大了,還沒有得著像我這塊這么漂亮的魚骨。 后半夜是最難捱的時光。寒冷、饑餓、疲乏同時襲來。我覺得雙腿已經凍得麻木不堪,真想帶著旗旗回鎮子了。夜空中的繁星好像高我們這般的近,又那般的遠。 開花襖喝了一瓶白酒,坐在江上對著火盆唱起沙啞的歌子。歌詞大意是講一個女人思夫的情緒。那歌子雖然很低沉,但卻飽含著一種深沉的韻味。旗旗便又跟我說: “開花襖爺爺不光愛睡女人,還愛唱歌子呀?” 我笑笑,不知該如何對旗旗講。后來旗旗大嬸對她說: “是人就愛唱歌子。” “那你為什么不愛唱呢?” 旗旗大嬸不出聲了。我見她的眼睛濕潤了。她使襖袖子抹了一下眼角,然后深情地唱起一支歌來: 在冰封的河流上, 跑著我心愛的雪橇。 雪橇上有我的糧食 和取暖的干草, 還有一個 美麗的姑娘,夕陽下 抱著我的小娃娃。 旗旗大嬸唱完就哭了,哭完又笑了,笑過之后就找開花襖要酒喝去了。我和旗旗抱在一塊,癡迷地望著朦朧的漠那小鎮和遠方的大山。 如果讓我說出對生命的認識的話,那么我會說漠那小鎮是個有生命的地方。 凌晨四點多鐘,旗旗大嬸已經起了十二片網了。冰面上扔著幾條雜魚。這些雜魚初出江水時還活著,可只要過了幾分鐘,就黯然死去,凍成一個硬條。 天有些灰蒙蒙了,燦爛的群星也顯得不那么燦爛。江面上潑墨似的攤著一堆堆火盆燃盡的殘渣,而寒氣把每個人的臉都弄得又紅又粗的,像是松樹皮。 旗旗大嬸守了一夜,雖然哈欠連天,但精神卻很飽滿。她說這幾斤雜魚可以美美地吃它一頓了。于是她又講起這條江的過去。她說每次漁汛到時,捕上來的魚擺滿了江面,家家都要套上狗爬犁才能把魚裝回去。旗旗便凍得嘶嘶哈哈地從牙縫中擠著話問: “那時怎么不生我呢?” “那時就是生不下來嘛。”旗旗大嬸把旗旗抱在懷中,摩挲著她的臉蛋,問: “旗旗以后還來守江么?” “還來。” “守江好嗎?” “守江真有意思。”旗旗哭了,“就是逮不著一條大魚,我沒有好看的魚骨— —我的腳都凍得不敢站了。” “旗旗,你的腳怎么了?” “我的腳是凍壞了。我開始是冷,我就跺腳,后來腳就暖和點了,我又坐在江上。再過一會,我的腳就扎針一樣的疼,疼過就不疼了,也不覺冷了。” “哎喲,那一準是凍壞了。旗旗,你為什么不早說?” “我看你在起網,我怕你讓我回去。” “那你凍壞了腳,怎么不該回去?”我插言道。 “我第一次守江,連一夜都守不了,那多丟人哪。開花襖爺爺都八十歲了,還站著哪。” 旗旗的哭聲更響了。 旗旗大嬸和我趕緊為旗旗扒下棉靴,然后用雪給旗旗搓腳。旗旗呆呆地看著自己的腳,一手搭在我的肩頭,一手搭在旗旗大嬸的肩頭,說: “等天亮了再讓我回鎮子,我就可以說是守了一夜了。” 江面上殘滅的漁火忽明忽滅。而遠方大山的輪廓卻漸漸澄澈起來。八點左右,在東邊天出現一團毛茸茸的太陽,被寒氣包裹著的像堆羽毛的太陽。漠那小鎮的上空升起了一縷縷迷茫的炊煙。 這時,鎮長成山突然出現在江面上。他像巡邏兵似的從南走到北,又從北走到南,然后把江面上所有捕魚的人召集在一起,莊重地宣布了一樁秘密。 那堆魚骨是他故意擺在那的。因為他們接到了一個任務:要把這山林中的一頭大黑熊活活捉住。他們已經多年不做這樣的事了,他擔心他們勝任不了獵熊的工作。所以,就試探著擺出魚骨,看他們是否還像幾十年前一樣的敏感而有耐力。 跟著,他點了獵熊人員名單。旗旗大嬸是第一位,開花襖也在其列。 江面上的網都起了出來。漠那小鎮的人們無言地走回被朝霞映照的鎮子里……冬天總是寒冷,漠那小鎮又下了一場鋪天蓋地的大雪。旗旗大嬸他們準備了三天,決定在第四天早晨出發去獵熊了。 旗旗的腳凍壞了,傷口正在潰爛,夜里常常癢得睡不著覺。旗旗大嬸讓我從旅店搬出來住在她家里,好照顧一下旗旗,等著她獵熊回來。 旗旗大嬸要出發的前一晚,是個灰蒙蒙的時刻,我正要到園子中解手。忽然發現一個男人瞪著鷹一樣的眼睛盯著我,我急忙喊來旗旗大嬸。旗旗大嬸口中還塞著飯,她見了那男人,竟嚇得魂不附體了: “你是鬼吧?啊?你成鬼了吧?” “我不是鬼,是人!我對不起你。我又和一個女人過日子了,我才知道,生不出孩子不是你的錯。” 那男人蹲在地上,頭埋得很低很低。他的鬢角還冒出一股股的汗氣。我知道,這是旗旗大嬸走了十多年的男人回來了。 “你這不要臉的,你還回來?!”旗旗大嬸罵著,操起一根燁木桿,就像打一條死狗似的狠狠地打了他一下,那男人沒動,但是淚水卻出來了。我見他的臉蒼老褶皺得像曬干了的蘑菇。 那男人說著“我錯了,我該殺”,然后就站起來踉踉蹌蹌地往外跑。旗旗大嬸愣了一下,跟著又拼命地追上他,哭著說: “你要是再想回這個家(www.lz13.cn)的話,你就去給我們旗旗弄一個漂亮的魚骨吧,要透明的魚骨!” 那男人像塊石頭一樣沉默著。突然,他痙攣地擴張開雙臂,緊緊地把旗旗大嬸抱進懷里。而旗旗大嬸則像一只剛被關進籠子中的老虎一樣,不停地抓那男人的胸,不停地哭,不停地喊。 頃刻,男人慢慢地輕輕地放開旗旗大嬸,向落日的地方去了。他的彎曲的腿在雪地上面支成一個圓拱形,極北的傍晚的寒氣在往來穿梭,他就好像跨著一個灰蒙蒙的太陽在行走。 旗旗大嬸站在綿延無盡的雪地上,揉著紅腫的眼睛,沖著他漸漸遠去的背影高聲地告訴他: “你不要去江里捕魚,江里的魚都跑到河里去了!成山鎮長有個漂亮的魚骨就是從河里弄來的!你去河里吧!弄到了魚骨你就回來!” 第二天早晨,旗旗大嬸他們帶著糧食和干草,坐著雪橇去獵熊了。 遲子建作品_遲子建散文 遲子建:沉睡的大固其固 遲子建經典語錄分頁:123

張曉風:魔季 藍天打了蠟,在這樣的春天。在這樣的春天,小樹葉兒也都上了釉彩。世界,忽然顯得明朗了。 我沿著草坡往山上走,春草已經長得很濃了。唉,春天老是這樣的,一開頭,總慣于把自己藏在峭寒和細雨的后面。等真正一揭了紗,卻又謙遜地為我們延來了長夏。 山容已經不再是去秋的清瘦了,那白絨絨的蘆花海也都退潮了,相思樹是墨綠的,荷葉桐是淺綠的,新生的竹子是翠綠的,剛冒尖兒的小草是黃綠的。還是那些老樹的蒼綠,以及藤蘿植物的嫩綠,熙熙攘攘地擠滿了一山。我慢慢走著,我走在綠之上,我走在綠之間,我走在綠之下,綠在我里,我在綠里。 陽光的酒調是很淡,卻很醇,淺淺地斟在每一個杯形的小野花里。到底是一位怎樣的君王要舉行野宴呢?何必把每個角落都布置得這樣豪華雅致呢?讓走過的人都不免自覺寒酸了。 那片大樹下的厚氈是我們坐過的,在那年春天。今天我走過的時候,它的柔軟仍似當年,它的鮮綠仍似當年,甚至連織在上面的小野花也都嬌美如昔,啊,春天,那甜甜的記憶又回到我的心頭來了——其實不是回來,它一直存在著的!我禁不住怯怯地坐下,喜悅的潮音低低回響著。 清風在細葉間穿梭,跟著他一起穿梭的還有蝴蝶。啊,不快樂真是不合理的——在春風這樣的旋律里。所有柔嫩的枝葉都邀舞了,沙沙地響起一片搭虎綢和細紗相擦的衣裙聲。四月的音樂季呢!(我們有多久不聞絲竹的聲音了?)寬廣的音樂臺上,響著甜美渺遠的木蕭,古典的七古弦琴,以及琮琮然的小銀鈴,合奏著繁復而又和諧的曲調。 我們己把窗外的世界遺忘得太久了,我們總喜歡過著四面混凝土的生活。我們久已不能像那些溪畔草地上執竿的牧羊人,以及他們僅避風雨的帳棚。我們同樣也久已不能想象那些在隴畝間荷鋤的莊稼人,以及他們只足容膝的茅屋。我們不知道腳心觸到青草時的恬適,我們不曉得鼻腔遇到花香時的興奮。真的,我們是怎么會疾馳得那么厲害的! 那邊,清澈的山澗流著,許多淺紫、嫩黃的花瓣上下飄浮,像什么呢?我似乎曾經想畫過這樣一張畫——只是,我為什么如此想畫呢?是不是因為我的心底也正流著這樣一帶澗水呢?是不是由于那其中也正輕攪著一些美麗虛幻的往事和夢境呢?啊,我是怎樣珍惜著這些花瓣啊,我是多么想掬起一把來作為今早的晨餐啊! 忽然,走來一個小女孩。如果不是我看過她,在這樣薄霧未散盡、陽光詭譎閃爍的時分,我真要把她當作一個小精靈呢!她慢慢地走著,好一個小山居者,連步履也都出奇地舒緩了。她有一種天生的屬于山野的純樸氣質,使我不自己地想逗她說幾句話。 “你怎么不上學呢?凱凱。” “老師說,今天不上學,”她慢條斯理地說:“老師說,今天是春天,不用上學。” 啊,春天!噢!我想她說的該是春假,但這又是多么美的語誤啊!春天我們該到另一所學校去念書的。去念一冊冊的山,一行行的水。去速記風的演講,又數驟云的變化。真的,我們的學校少開了許多的學分,少聘了許多的教授。我們還有許多值得學習的,我們還有太多應該效法的。真的呢,春天絕不該想雞兔同籠,春天也不該背盎格魯散克遜人的土語,春天更不該收集越南情勢的資料卡。春天春天,春天來的時候我們真該學一學鳥兒,站在最高的枝柯上,抖開翅膀來,曬曬我們潮濕己久的羽毛。 那小小的紅衣山居者委好奇地望著我,稍微帶著一些打趣的神情。 我想跟她說些話,卻又不知道該講些什么。終于沒有說——我想所有我能教她的,大概春天都已經教過她了。 慢慢地,她俯下身去,探手入溪。花瓣便從她的指間閑散地流開去,她的頰邊忽然漾開一種奇異的微笑,簡單的、歡欣的、卻又是不可捉摸的笑。我又忍不住叫了她一聲——我實在仍然懷疑她是筆記小說里的青衣小童。(也許她穿舊了那襲青衣,偶然換上這件的吧!)我輕輕地摸著她頭上的蝴蝶結。 “凱凱。” “嗯?” “你在干什么?” “我,”她躊躇了一下,茫然地說,“我沒干什么呀!” 多色的花瓣仍然在多聲的澗水中淌過,在她肥肥白白的小手旁邊亂旋。忽然,她把手一握,小拳頭里握著幾片花瓣。她高興地站起身來,將花瓣住小紅裙里一兜,便哼著不成腔的調兒走開了。 我的心像是被什么擊了一下,她是誰呢?是小凱凱嗎?還是春花的精靈呢?抑或,是多年前那個我自己的重現呢?在江南的那個環山的小城里,不也住過一個穿紅衣服的小女孩嗎?在春天的時候她不是也愛坐在矮矮的斷墻上,望著遠遠的藍天而沉思嗎?她不是也愛去采花嗎?爬在樹上,弄得滿頭滿臉的都是亂撲撲的桃花瓣兒。等回到家,又總被母親從衣領里抖出一大把柔柔嫩嫩的粉紅。她不是也愛水嗎?她不是一直夢想著要釣一尾金色的魚嗎?(可是從來不曉得要用釣鉤和釣餌。)每次從學校回來,就到池邊去張望那根細細的竹竿。俯下身去,什么也沒有——除了那張又圓又憨的小臉。啊,那個孩子呢?那個躺在小溪邊打滾,直揉得小裙子上全是草汁的孩子呢?她隱藏到什么地方去了呢? 在那邊,那一帶疏疏的樹蔭里,幾只毛茸茸的小羊在嚙草,較大的那只母羊很安詳地躺著。我站得很遠,心里想著如果能模摸那羊毛該多么好。它們吃著、嬉戲著、笨拙的上下跳躍著。啊,春天,什么都是活潑潑地,都是喜洋洋的,都是嫩嫩的,都是茸茸的,都是叫人喜歡得不知怎么是好的。 稍往前走幾步,慢慢進入一帶濃烈的花香。暖融融的空氣里加調上這樣的花香真是很醉人的,我走過去,在那根陡的斜坡上,不知什么人種了一株梔子花。樹很矮,花卻開得極璀璨,白瑩瑩的一片,連樹葉都幾乎被遮光了。像一列可以采摘的六角形星子,閃爍著清淺的眼波。這樣小小的一棵樹,我想,她是拼卻了怎樣的氣力才綻出這樣的一樹春華呢?四下里很靜,連春風都被甜得膩住了——我忽然發現自己已經站了很久,哦,我莫不是也被膩住了吧! 乍醬草軟軟的在地上攤開、渾樸、茂盛,那氣勢竟把整個山頂壓住了。那種愉快的水紅色,映得我的臉都不自覺地熱起來了! 山下,小溪蜿蜒。從高處俯視下去,陽光的小鏡子在溪面上打著晚晃晃的信號,啊,春天多叫人迷惘啊!它究竟是怎么回事呢?是誰負責管理這最初的一季呢?他想來應該是一種神奇的藝術家了,當他的神筆一揮,整個地球便美妙地縮小了,縮成了一束花球,縮成一方小小的音樂匣子。他把光與色給了世界,把愛與笑給了人類。啊,春天,這樣的魔季! 小溪比冬天漲高了,遠遠看去,那個負薪者正慢慢地涉溪而過。啊,走在春水里又是怎樣的滋味呢?或許那時候會恍然以為自己是一條魚吧?想來做一個樵夫真是很幸福的,肩上挑著的是松香,(或許還夾雜著些山花野草吧!)腳下踏的是碧色琉璃,(并且是最溫軟、最明媚的一種。)身上的灰布衣任山風去刺繡,腳下的破草鞋任野花去穿綴。嗯,做一個樵夫真是很叫人嫉妒的。 而我,我沒有溪水可涉,只有大片大片的綠羅裙一般的芳草,橫生在我面前。我雀躍著,跳過青色的席夢思。山下陽光如潮,整個城布都沉浸在春里了。我遂想起我自己的那扇紅門,在四月的陽光里,想必正煥發著紅瑪瑙的色彩吧! 他在窗前坐著,膝上放著一本布瑞克的國際法案,看見我便迎了過來。我幾乎不能相信,我們已在一個屋頂下生活了一百多個日子。恍惚之間,我只覺得這兒仍是我們共同讀書的校園。而此時,正是含著驚喜在樓梯轉角處偶然相逢的一剎那。不是嗎?他的目光如昔,他的聲音如昔,我怎能不誤認呢?尤其在這樣熟悉的春天,這樣富于傳奇氣氛的魔術季。 前庭里,榕樹抽著纖細的芽兒,許多不知名的小黃花正搖曳著,像一串晶瑩透明的夢。還有古雅的蕨草,也善意地延著墻角滾著花邊兒。啊,什么時候我們的前庭竟變成一列窄窄的畫廊了。 我走進屋里,扭亮臺(www.lz13.cn)燈,四下便烘起一片熟杏的顏色。夜已微涼,空氣中沁著一些凄迷的幽香。我從書里翻出那朵梔子花,是早晨自山間采來的,我小心地把它夾入厚厚的大字典里。 “是什么?好香,一朵花嗎?” “可以說是一朵花吧,”我遲疑了一下,“而事實上是1965年的春天——我們所共同盼來的第一個春天。” 我感到我的手被一只大而溫熱的手握住,我知道,他要對我講什么話了。 遠處的鳥啼錯雜地傳過來,那聲音紛落在我們的小屋里,四下遂幻出一種林野的幽深——春天該是很深很濃了,我想。 張曉風散文__張曉風作品集 張曉風:光環 張曉風:秋天·秋天分頁:123

留言列表

留言列表